Beim Verlieben sind mehrere Faktoren beteiligt, weiß Dr. Alexander Holst – auch Erfahrungen aus der Kindheit und das Unterbewusstsein.

„Liebe hat wenig mit dem Gegenüber zu tun“

Wer sich verliebt, verliert den Kopf, heißt es. Haben wir keinen Einfluss darauf, zu wem wir uns hingezogen fühlen? Dr. Alexander Holst von der Klinik Alpenblick über die Geheimnisse der Wahl von Partnerin oder Partner.

Herr Dr. Holst, die Liebe kann das Schönste sein, das einem im Leben widerfährt, aber auch das Schmerzhafteste. Warum diese Extreme?

Weil die Liebe das völlige Verschmelzen mit einem anderen Menschen ist. Die stärkste Form der Nähe. Und je näher wir jemand anderem kommen, desto bedrohlicher kann das sein. Je nachdem, welche Erfahrungen mit Nähe wir in den ersten sieben Lebensjahren gemacht haben.

Warum sind diese Jahre so wichtig?

Weil sie uns prägen. Sie bestimmen, wie wir durchs Leben gehen. Haben wir als Kind zu wenig Nähe bekommen, laufen wir mit einem Mangel herum. Dann haben wir das Gefühl, unser Glas ist halb voll, und suchen jemanden, der oder die es wieder füllt.

Heißt das im Umkehrschluss, Menschen mit glücklicher Kindheit verlieben sich seltener?

Verlieben kann sich zum Glück jeder Mensch. Menschen, die diese Mangelerfahrung in der Kindheit nicht gemacht haben, können sich einem anderen Menschen aber auch über gemeinsame Werte, Interessen und Vorstellungen vom Leben zuwenden. Das Verlieben spielt bei ihnen weniger mit hinein.

Sie sagen, in der Kindheit entscheidet sich auch, in wen wir uns verlieben. Warum?

Beim Verlieben spielen viele Faktoren eine Rolle. Gleiche Interessen und Hobbys oder wie jemand riecht – aber auch kleine Ticks.

Hatte eine Frau beispielsweise einen Vater, der in ihrer Kindheit auf

eine bestimmte Art geschnieft hat, findet sie das später bei einem Mann

höchstwahrscheinlich auch attraktiv.

Läuft das bewusst ab?

Nein, weil verschiedene Areale im Hirn involviert sind. Man kann sich das Gehirn wie eine Walnuss ohne Schale vorstellen. Das Häutchen außen ist das Bewusstsein, der Kortex. Da sitzt die Logik, da treffen wir Entscheidungen. Wenn man dann das Innere der Walnuss knackt, sozusagen halbiert, gibt es eine Bruchstelle – das wäre dann das Tiefenhirn. Dort sitzen das Gefühl und die Kindheitserfahrungen, an die man bewusst nicht so leicht herankommt.

Auch bei Depression und Erschöpfung liegen die Ursachen häufig in den Lebensgeschichten der Betroffenen.

Sie sagen auch, man strebe als Erwachsener immer nach dem, was man als Kind hatte – auch wenn die Erfahrungen nicht gut waren. Warum?

Dazu habe ich eine eigene Geschichte: Wir hielten bei uns im Garten früher einen Hasen in einem Stall. Eines Morgens sah ich, wie meine Tochter ihn auf die Wiese setzte, damit er draußen herumhoppeln konnte. Ich dachte: „O Gott, der büxt uns aus, der Wald ist nur 100 Meter entfernt.“ Also haben wir ihn mit den Nachbarskindern umkreist, wollten ihn fangen. Wir kamen immer näher und näher, der Hase wurde immer unruhiger. Dann ist er losgerannt. Allerdings nicht in den Wald, sondern zurück in den Stall. Dabei ist der Stall das Schlimmste für einen Hasen, gleich nach der Pfanne. Warum hat er das gemacht? Weil er den Stall kannte, den Wald nicht. Wir Menschen sind genauso. Egal, was wir in unserer Kindheit erlebt haben, egal, wie schlimm das war, wir assoziieren die Erfahrungen mit „vertraut“. Und „vertraut“ heißt unterbewusst immer auch „sicher“, und das bedeutet für das Unterbewusste so etwas wie „gut“.

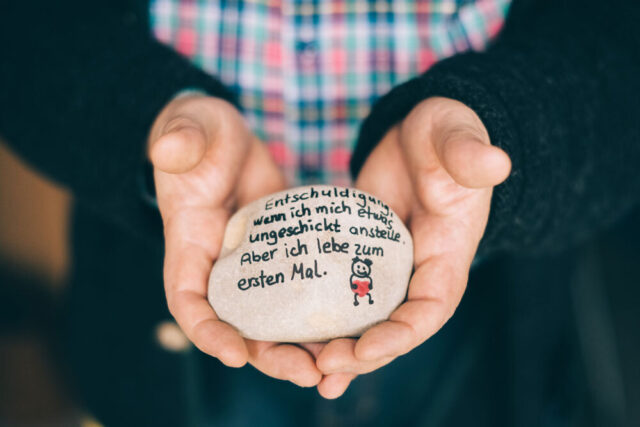

Das klingt furchtbar. Sind wir dem ganz ausgeliefert?

Nein. Man kann seine Gefühle zwar nicht kontrollieren. Aber man kann kontrollieren, was man mit ihnen macht. Dafür braucht es aber eine Verbindung zwischen Kortex und Tiefenhirn. Und diese Verbindung ist das Gefühl der Betroffenheit. Wenn ich als Mann beispielsweise immer an Frauen gerate, die fremdgehen, aber verstanden habe, dass das damit zu tun hat, dass meine Mutter nie für mich da war, kann ich, wenn ich wieder so eine Frau treffe, sagen: Stopp! Ich habe dann verstanden: „Ich verliebe mich gerade wieder in eine Frau, die mir das gleiche Gefühl verschafft, wie ich es aus meiner Kindheit kenne.“ Dafür muss mir aber klar sein, dass „Ich liebe dich“ nichts anderes bedeutet als „Ich fühle mich bei dir auf eine ganz, ganz besondere Weise ganz, ganz besonders wohl“. Und wenn ich diese Übersetzung verstanden habe, dann wird mir klar, dass nicht ICH mich wohlfühle, sondern dass sich mein Unbewusstes wohlfühlt – eben weil es etwas Vertrautes erlebt. Das ist der Schlüssel raus aus dem Kreislauf. Allein schafft man das allerdings meist nicht, auch nicht mit einem Buch oder guten Freundinnen und Freunden. Man braucht jemanden, der das Gefühl der Betroffenheit intensiv auslösen kann – einen Therapeuten oder eine Therapeutin beispielsweise. Es schadet niemandem, sich mit einem Experten oder einer Expertin ein paar Stunden seine eigene Geschichte anzuschauen.

Wir haben jetzt viel über die Kindheit und die Psychologie gesprochen, Verlieben ist aber mehr als das. Welche Rolle spielen biologische Faktoren?

Eine große. Nehmen wir das Alter: Je jünger der Partner oder die Partnerin ist, desto sicherer kann man Nachkommen mit ihm oder ihr zeugen. Da sind wir auf der genetischen Ebene, das sitzt ganz tief im Menschen. Wichtig ist aber beispielsweise auch der Endorphinspiegel: Ist der bei zwei Menschen gleich hoch, erhöht das die Wahrscheinlichkeit, dass sie sich ineinander verlieben. Deswegen kommen sich Menschen oft näher, wenn sie Dinge gemeinsam tun: gemeinsam joggen, gemeinsam tanzen, gemeinsam arbeiten.

„Wenn nach dem Verliebtsein nichts kommt, keine gemeinsamen Interessen, wird die Verbindung nicht halten.“

Dr. Alexander Holst, Leitender Oberarzt

Sind die Menschen, in die wir uns verlieben, auch die, mit denen wir eine Beziehung führen sollten?

Das Verliebtsein ist nur eine Phase, leider. Man spricht von der Adrenalinphase, da ist alles aufregend. Dann kommt die zweite Phase, nennen wir sie die Oxytocinphase, da wird das Bindungshormon Oxytocin ausgeschüttet. Man kann sich das wie zwei übereinanderliegende Dreiecke vorstellen. Das erste Dreieck, das Verliebtsein, wird mit der Zeit kleiner. Dafür wächst das zweite, die Bindung. Das Tragende an einer Beziehung ist nicht das Verliebtsein. Das Verliebtsein ist wie eine Pforte. Wenn danach nichts kommt, keine gemeinsamen Werte oder Interessen, wird die Verbindung nicht halten.

Kommen in Ihre Praxis eigentlich viele Menschen mit Liebeskummer?

Nein, eher selten. Die meisten leiden an Depressionen und Erschöpfungszuständen mit anderem Hintergrund. Dabei liegen die Ursachen dafür häufig in den Lebensgeschichten der Betroffenen. Wenn jemand beispielsweise mit einem Burn-out zu mir kommt und sagt, die Situation auf der Arbeit sei nicht aushaltbar, frage ich als Erstes, ob es den Kolleginnen und Kollegen genauso geht. Lautet die Antwort Nein, ist man bei der Kernfrage: Warum strengt sich dieser Mensch so an? Beim Verlieben ist es genauso. Es geht dabei vor allem um uns selbst. Liebe hat erstaunlich wenig mit dem Gegenüber zu tun.

Wie meinen Sie das?

Wir Menschen neigen dazu, Erklärungen außerhalb von uns zu suchen. Wir sehen jemanden und denken: Sie oder er ist groß, ist klein, ist brünett, ist blond – und deswegen verlieben wir uns in sie oder ihn. Aber darum geht es beim Verlieben nicht. Es geht nicht um den anderen. Es geht um unser eigenes Gefühl. Wie geht es uns mit unserem Gegenüber? Was löst er oder sie in uns aus? Warum? Das sind die wichtigen Fragen. Aber diese Fragen sind schwierig. Das Gehirn ist das faulste Organ im Körper, es sucht immer die schnellste Lösung. Und die besteht darin, Antworten außerhalb von uns zu suchen, anstatt in unserem Inneren zu schauen.